中世纪的人是如何看待死亡的

死亡是永恒的话题,绝大多数人都对它充满恐惧。对大多数人来说死亡是既陌生又熟悉的存在,但对于中世纪的人来说,死亡已经是个熟悉的面孔。

中世纪的人普遍都不长寿,六十多岁就已经算是很长寿了。然而真正能够活到六十多岁的人并不多,只有少数的高级教士还有贵族可能活到这个岁数,幸苦劳作的农民连撑过五十岁都是个问题。中世纪的人们当然也希望长寿,但是也更容易去接受死亡。因为在中世纪的人眼中,人死了之后是会去往天堂或是地狱的,所以死亡并不意味这结束,相反意味着开始——人以另一种形式生活在了另一个世界。充满爱与欢乐的天堂人人向往,充斥这邪恶与痛苦的地狱人人惧怕甚至于超过了死亡本身。人们对死亡和地狱的恐惧与负责传播基督教的布道士直接相关。为了让人们对死亡和地狱产生该有的恐惧感,中世纪的布道士们极力地向人们宣传死亡的恐怖性,比如说死亡的突然性、迅速性、痛苦性等等。当然布道士不只是宣传恐怖的,他们也给人们带来抵抗恐惧的方 法。布道士创立了死亡类型说,死亡分为“好死”和“坏死”两种,“好死”指的是伴随着圣事的死亡,至于“坏死”就是没有圣事的死亡。这样一来,人人都希望自己能够“好死”然后进入美好的天堂,“坏死”则成了人们最恐惧的事。然而正如布道士所宣传的死亡是很突然的,除了老死,人们还可能因为疾病发作、交通事故、战争等等诸多意外原因死亡。在某些特殊情况下(比如说葬身大海),亲人无法找到死者的尸体,那么死者就会失去举行临终圣事的机会。鉴于死亡是如此的猝不及防,中世纪的人无时无刻都在预防或者准备着死亡。更为勤快地参加诸如领身体、临终抹油礼等圣事自然是不用说了。此外,人们还做了许多的努力。人们会将某些圣物、或者是一小段经文放在身上,因为人们相信这些圣物会庇佑携带者,自动避开溺水、雷、击打之类的意外。人们还会在卧室中放置一个专门存放圣水的桶或是每天睡前在卧室的四个角上撒上几滴圣水,以此来祈求上帝不要让自己在睡梦之中死去。身为父母的人还要对孩子进行死亡教育,比如说教会孩子进行死亡祈祷或者是观看死刑等等,这样一来孩子才可以对死亡有所准备。参考资料:(法)达尼埃尔·亚历山大比东:《中世纪有关死亡的生活》,山东画报出版社,2005年。(日)阿部谨也:《中世纪星空下》,生活·读书·新知三联书店,2011年。自公元476年12月31日,欧洲人就可以骄傲的说,我们终于把罗马人打趴下了,明天就是欧洲人中世纪的天下了。

欧洲人的先祖在蛮族大肆入侵西罗马帝国时代就陆续皈依了基督教,承认罗马教皇的权威。因此,中世纪的欧洲人对死亡的看法即基督教的看法。不同于古希腊、古罗马将现实世界看作天堂,及时行乐主义,相当懂得享受生活;欧洲人而是认为天堂在遥远的天边。

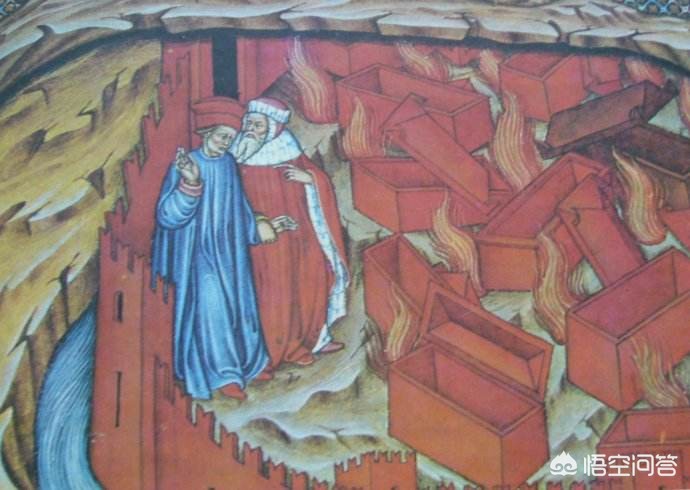

(地狱天堂一寸间)

正因为此,中世纪的欧洲人很少有抗争意识,反而认为自己是一个匆忙来到这个令人痛苦世界的过客而已,而死亡代表着来世即新的开始,虽然肉体消失,但新的生活却即将开始。基于这种观念,欧洲人在现世生活中需要忍受肉体之痛,无须介意现实的苦难、一切的不公平。

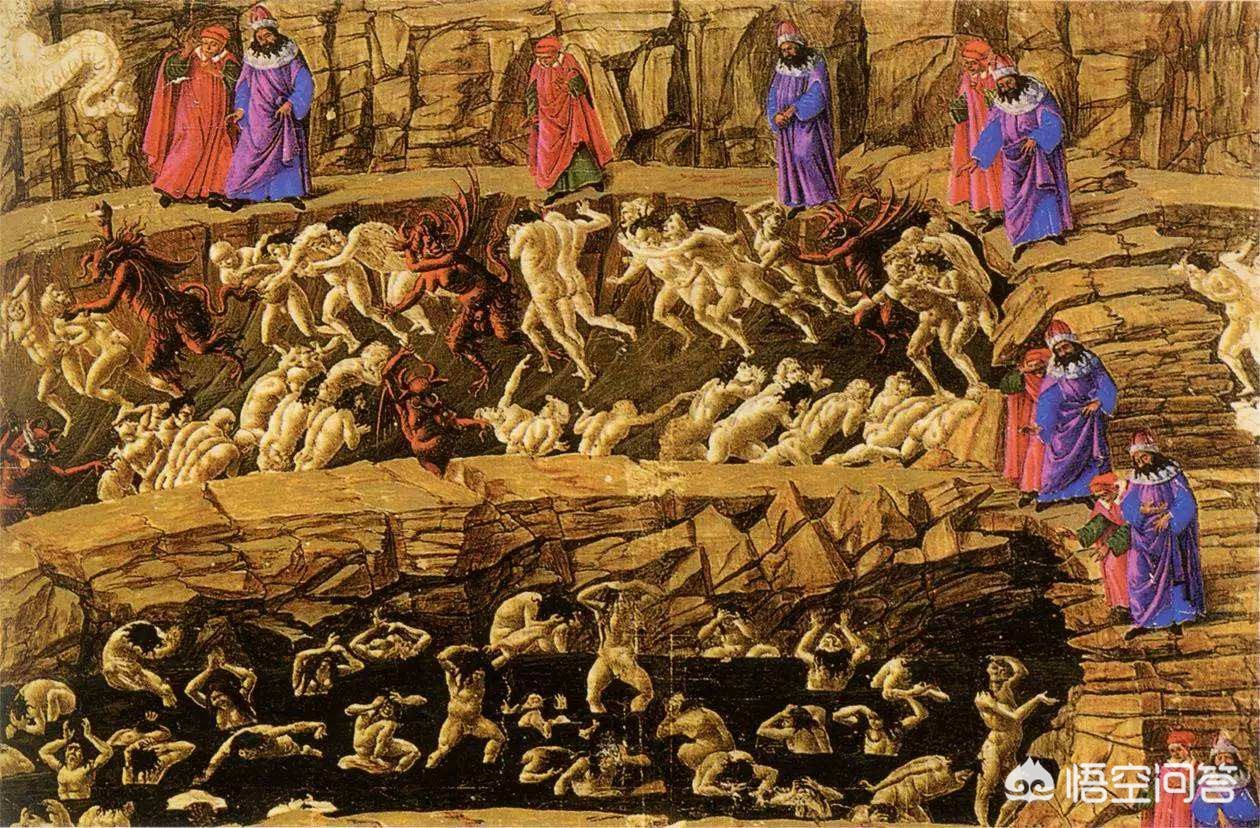

著名画作《地狱》

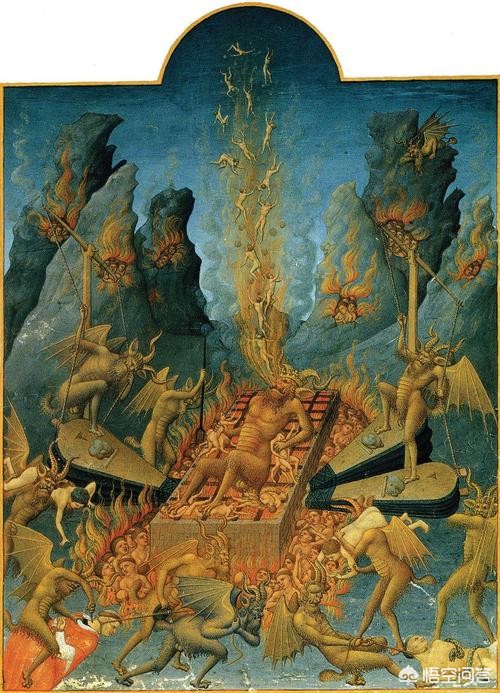

但是,对于中世纪的人们来说,不但有美好的天堂,也有可怕的地狱,很多人年幼时反而沉浸在最终审判和死亡的恐慌中。

(但丁眼中的地狱)

所以,中世纪的人一生中都极为深刻的受到宗教的影响,直到文艺复兴崭新的世界到来。

(图片来源于网络,如侵权请联系删除)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号